保护零线的作用 火线地线零线的作用

零线的作用什么事?零线的作用什么事?零线的作用什么事?接零保护零线或接地保护线拉一根专用线的目的是什么?有一条中性线。交流电路中的零线的作用是什么?零线作为回路通道,起着重要的保护作用,零线的作用是:提供单相电源,火线、零线、地线的作用是什么?火线和零线的区别火线和零线都是火线,如果两相电源与电器相连,那么就会有电流从电线流过零线和地线。零线和地线的区别是不同的概念,不是一回事。

零线是电路中的一根导线,通常标记为N线或零线。它是电路中的重要回路,主要作用是提供电路的参考电位,回收电流并带回电源。以下是零线的主要作用:1。提供电路的参考电位:电路中,电流由电源提供,电流的流向需要与电源建立一个参考点。作为电路中的参考点,零线提供一个固定的电位,以便于电路中电流的流动和控制。

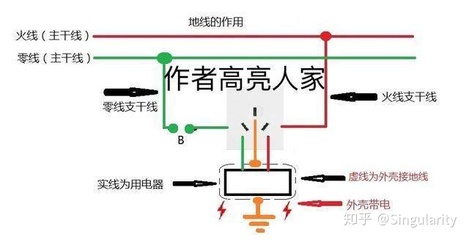

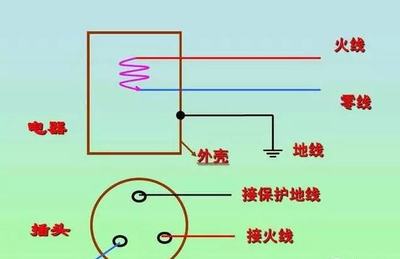

3.保护人身安全:在家庭用电中,零线也起着非常重要的作用,就是保护人身安全。设备漏电时,电流会通过漏电保护器回流到电源,漏电保护器会检测到这个电流,切断电路,避免漏电造成触电事故。零线作为回路通道,起着重要的保护作用。4.减少电磁辐射:在交流电路中,电流随时间的变化会产生电磁辐射,对周围的电子设备和人体产生影响。

零线的作用,我想你暂时可以理解为电源负极。看一个简单的电路,灯泡必须一端接正极,另一端接负极才能点亮。在家用供电系统中,家用电器也要接电源的正负极,供电系统中的电源可能离得很远,是用导线连接的。火线接正极,零线接负极,形成回路。1,零线的作用,是电器专用电路,能使电器正常运行。

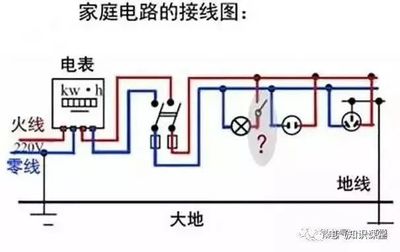

火线是正极,零线是负极。没有中性线,电能就无法释放,灯泡、电子元件和电气设备就无法工作。2.家用电路,主要是家庭生活中使用的220VA照明电路,适用于我国家用电标准的家用电器。家用电路由火线(正极)和零线(负极)组成。火线是传输电的线,零线是因为没有电压而命名为“零电压线”的回线。在家庭电路中使用电器时,每个电器应分别接在火线和零线上,称为并联。

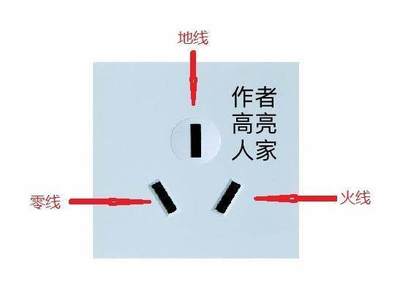

普通家庭或企业的电线需要与电厂的电线连接供电。常见的三孔插头,左孔表示“零线”,右孔表示“火线”,下孔表示“接地保护”。其中,“火线”也是一条危险线。零线是从变压器二次侧中性点引出的线,与相线形成回路,向用电设备供电。通常中性线在变压器二次侧中性点与接地线重复接地,起到双重保护作用。电器能工作是因为有电流通过。

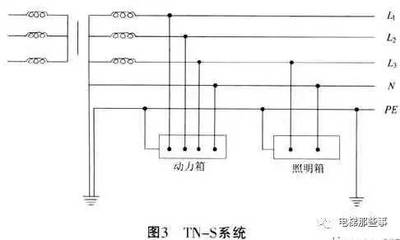

Firewire功能:通电。中性线的作用:辅助回路。接地线的作用:防止漏电后对操作人员的电击。接地线不能和零线混在一起。在一些特殊场合,零地也可以混用。众所周知,电力自然来自发电机。发电机分为单相发电机和三相发电机。现在发电厂基本都用三相发电机。单相发电机基本不用。一般红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。火线和零线的区别火线和零线都是火线。如果两相电源与电器相连,那么就会有电流从电线流过零线和地线。零线和地线的区别是不同的概念,不是一回事。

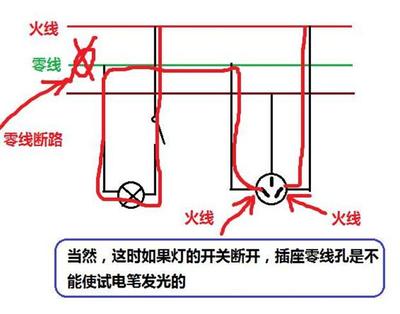

所用电器的最近点接地。中性线的地电位不一定为零。零线最近的接地点在变电站或供电变压器处。零线有时候会让人震惊。什么时候?当你的电炉不热的时候,不要以为它死了,不会电击人。不对!可能存在这样的可能性,N线在离你电器较远的地方断开。如果用电压表测量,会发现电器的ln线就是市电的电压!地线是不会电击人的,除非是非常糟糕的情况,设计师不理解,或者产品是随便做的!

三相电路中,科学术语只有相线和中性线。零线是中线的俗称,火线是相线的俗称。中性线(neutral line)用于保证三相负载的中性点与三相电源的中性点处于同一电位,使各相负载电压达到平衡。在三相负载对称的情况下,可以去掉中性线(零线)而不影响负载的正常工作,如三相异步电动机是三相对称负载;在三相负载不对称的情况下,为了保证负载正常运行,必须有中性线,否则三相负载电压不平衡,有的相负载电压很高,有的相负载电压很低,从而造成事故,烧坏负载!

6、三相四线中, 零线的作用是什么?三相四线制,零线的作用是:提供单相电源,部分中性线,再拉一根火线,可以提供220V的电压需求。对于三相电源,如果三相负载不平衡,Y点就会偏移,零线可以保证Y点的零电位,平衡三相电压的过度偏差,常用于接零保护或接地保护。零线从变压器中性点引出,接至井下接地网,通常从中性点或接地网引出一条专用线路用于接零保护或接地保护。

声明:信息资讯网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者东方体育日报所有。若您的权利被侵害,请联系 删除。

本文链接:http://www.gdxhedu.com/news/10407.html

微信扫一扫

微信扫一扫