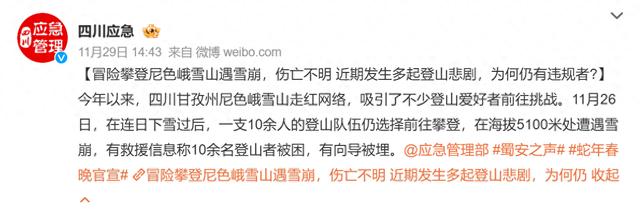

自今年起,四川甘孜九龙的尼色峨雪山在网络上声名鹊起,吸引了大批登山者。然而,最近发生的雪崩事件让人深感忧虑。此事同时也揭示了户外登山活动中诸多亟需重视的安全隐患。

缺乏安全意识的冒险行为

不少登山者似乎并未深刻认识到攀登的潜在风险。以尼色峨雪山为例,大雪过后,海拔5100米处,一支超过十人的队伍仍坚持登山,结果不幸遭遇雪崩。在10月20日,四川雅姆雪山发生了一起男子攀登时摔倒坠落身亡的事件。此类事件反映出部分登山者的安全意识薄弱,他们未充分考虑天气、地形等风险因素便冒险行动。而这支尼色峨山队伍未向相关部门进行报备,这种对规定的漠视也是安全隐患的组成部分。

登山事故频发,许多人存有侥幸心理。他们以为遭遇危险的机会微乎其微。然而,大自然毫不留情。忽视任何一个安全细节,都可能招致致命的后果。如此多的悲剧,难道还不能唤起大家对登山安全的警觉吗?

向导素质参差不齐

向导理应成为登山队伍的安全守护者。但在尼色峨山的事故中,有两位向导不幸遇难。业内人士指出,有些山区居民或户外活动组织在收取费用后带领游客登山,却缺乏必要的安全知识。他们不具备应对紧急情况的能力。例如,他们可能不了解雪崩的形成条件,即便当地下雪,仍带领队伍上山。若向导未接受过专业培训和积累经验,很难设想在紧急关头如何保障队员及自身的安全。这就像让非专业人士承担专业职责,后果自然充满风险。

有关部门管理与应对

九龙县的情况显示,相关部门在管理上存在需改进之处。县教育和体育局表示,他们并未收到雪崩队伍的备案,近期也没有登山活动的备案。这表明现行规定在实施上存在不足。事件发生后,九龙县政府迅速组织救援,保障了登山游客的安全转移,但预防措施方面仍有大量工作待做。相关部门需构建更高效的登山活动监管体系,确保登山队伍如实提交登山计划,以便提前提供安全预警或阻止不安全登山活动。

山峰管理规则的差异

尼色峨雪山在冬季并未封闭,而四川的其他著名山峰却因森林防火等因素而关闭。由于各山峰的管理规定不同,一些登山者更倾向于选择尼色峨。然而,他们并未充分认识到其中的风险。若对未封山的山峰进行风险评估并实施限制措施,或许能从源头上降低登山事故的发生率。一座山峰的开放不应成为忽视安全管理的借口,而应当在确保安全的前提下,合理开发和利用旅游登山资源。

社交平台的推波助澜

现在不少博主和旅游团队在社交平台上发起线上招募,组织攀登尼色峨雪山。他们在宣传过程中,很少提及登山的危险性。这种单方面的呼吁常常误导不少非专业人士,让他们误以为登山只是一次简单的冒险。假如社交平台在发布招募信息时,能明确指出可能遇到的复杂地形和多变天气等风险,那么许多缺乏经验的人可能会重新审视自己的登山计划。

登山者面对风险的抉择

面对大自然的严峻考验,登山者们常需作出风险选择。遇到下雪等警示信号,他们需决定是继续攀爬还是果断撤退。回顾尼色峨山事件,假如登山队在大雪来临前就能暂停行程,或者耐心等待观察,或许就能避免遭遇雪崩。专家建议,下雪后至少应等待三天再考虑登山,遇到大雪天气则应立刻下山。然而,现实生活中,许多人往往难以做出如此明智的决策。

身为一名登山发烧友,你打算怎样保障自己攀登时的安全?期待大家在评论区交流心得,也请大家点赞并转发这篇文章。