最近,不少年轻的博士被任命为博导,这一现象在科研领域引起了广泛关注。以1997年出生的张林峰为例,他很快吸引了众人的目光,引发了热议,并促使人们对此类现象进行更深入的思考。

1997年出生的张林峰基本情况

今年六月,他顺利获得了清华博士的学位,现正于上海交通大学任职助理教授及博导。东北大学计算机学院的优秀毕业生张林峰,2019年完成了学业。毕业后,他迅速投身于深造,致力于攻读清华的博士。这一求学经历充分体现了他的快速进步。他的研究涉及多个领域,如大模型量化等,博士期间发表了20余篇论文,其中13篇是他作为第一作者完成的,成绩显著。

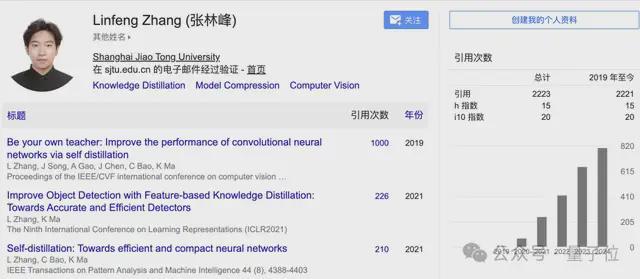

张林峰的科研成果

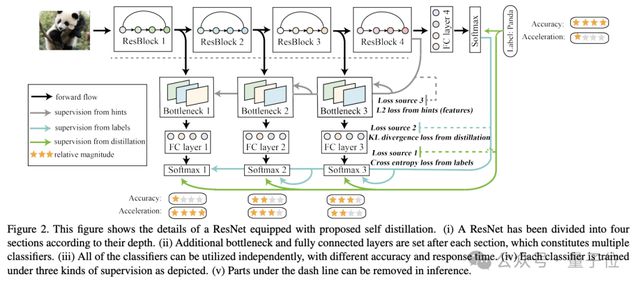

他发表了二十多篇论文,既是第一作者也是通讯作者,这些论文在谷歌学术上的引用次数已突破两千。在大学四年级期间,他参与的项目论文聚焦于模型压缩,引用量超过一千,还被知名教授韩松纳入课程资料。这些成就充分展示了他的研究实力非凡,以及在科研领域的广阔发展前景。此外,他的研究成果还被华为等企业及机构所采用,这充分证明了其研究具有极高的实用性和现实价值。

新博导现象并非个例

不少年轻博士已步入博导行列。以冯磊为例,他25岁那年便加入了重庆大学的计算机学院。短短三年,他在新加坡南洋理工大学拿到了博士学位,主攻机器学习等人工智能领域。像冯磊这样的例子并不罕见,浙江大学等高校也吸引了众多年轻学者。这一现象已相当普遍。这些年轻学者在大学期间就取得了显著成绩,凭借其卓越的创新思维和科研能力,赢得了学术界的一致好评。

高校和科研机构的作用

高校与科研机构在年轻博士迈向博导的重要阶段扮演着核心角色。它们构建了卓越的人才培育与引进平台,为有才华的青年学者提供了展现自我的机会。特别是在人工智能这一新兴领域,他们注重发掘潜在人才,不限年龄,助力年轻才俊在学术和科研领域快速成长。这样的做法显著推动了学术的进步与兴盛。

高薪与任教的选择

张林峰拒绝了企业的高薪诱惑,他选择了成为高校教师。他这么做,是因为他热爱并执着于科研和教育。在他看来,大学里的研究和教学能更完美地体现个人价值。这同样显现了高等教育对杰出人才的强大吸引力,这种吸引力源于对科研的真挚热情,以及高校营造的浓厚学术氛围等因素。

年龄并不是问题

在人工智能科研界,年轻人起到了至关重要的作用,这一点大家普遍认同。然而,这并不意味着我们应当对年龄产生忧虑。虽然年轻的研究者因年轻而受到关注,内心可能感到些许不安。他们更希望人们关注的是他们的研究成果,而不是年龄。科研的进步最终还是要通过实际成果来展现。只要他们在科研的道路上不懈奋斗,不断在研究领域取得进展,年龄就不会成为他们发展的障碍。

张林峰一直关注AI领域,对大型模型迅猛发展的未来充满信心。我们是否想过,年轻的博士生导师能否给科研和教学带来新气象?希望大家积极留言、点赞和转发。