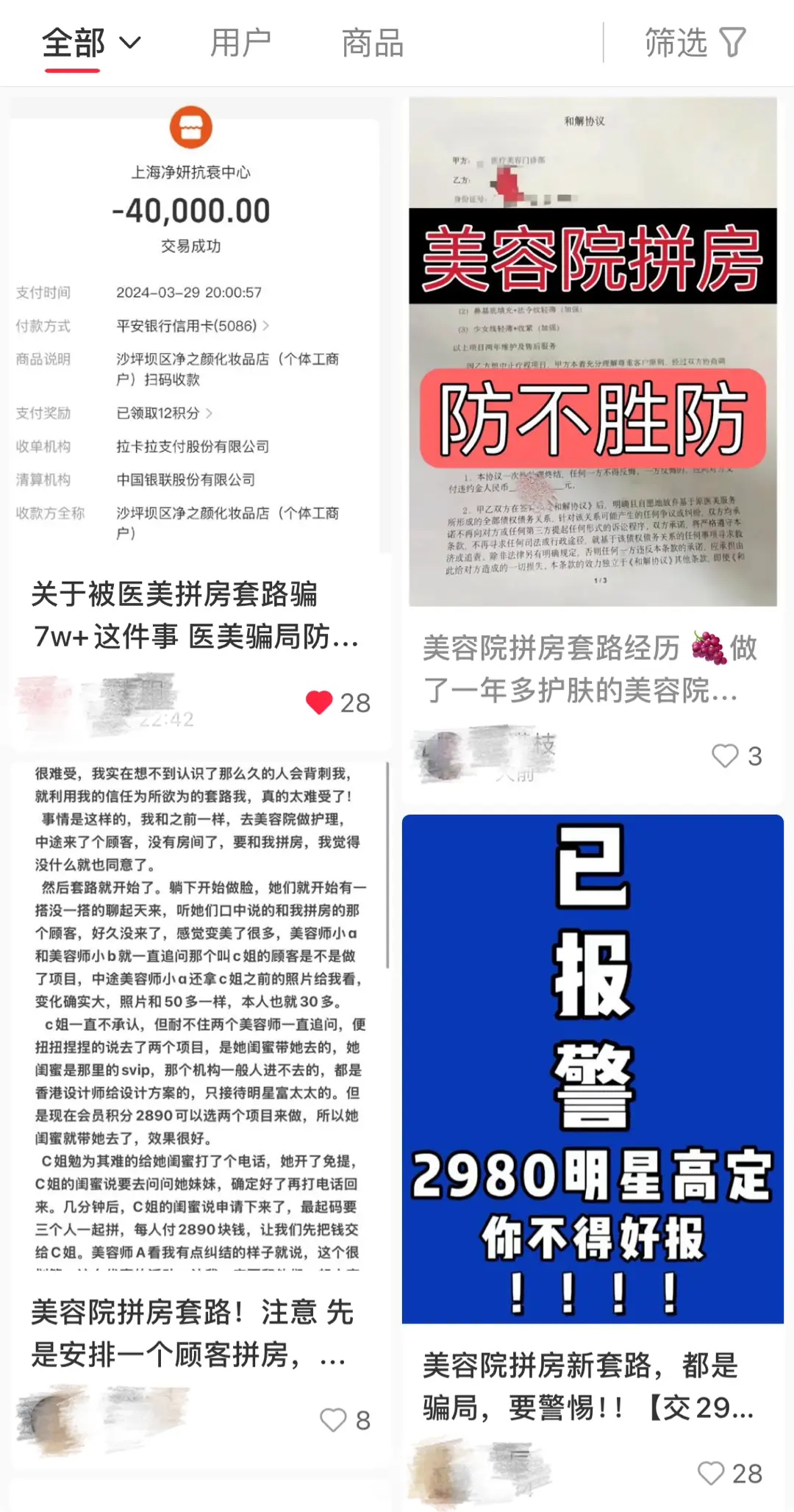

医疗美容行业越来越受欢迎,但其中却存在不少陷阱。比如“拼房”这种手段,让许多消费者陷入了维权的困境,他们投入了几万甚至几十万,却只能面对无尽的烦恼。

医美“拼房”的套路手段

众多顾客在熟悉的美容院中,被店员以“拼房”为借口引入陷阱。比如张女士的经历,看似平常的“周姐”进入房间后,店员便开始狂赞她的脸部变化,进而引入高端医美话题。这种手法是常见的套路,面诊设计人员接着用面部风水学来迷惑顾客,使他们从低消费意愿转变为购买高价套餐。其中各种推销手段让人防不胜防,而这些行为往往发生在顾客熟悉的美容院环境中,利用信任来诱导消费。“拼房”现象在全国各地都有发生,涉及的消费者众多。

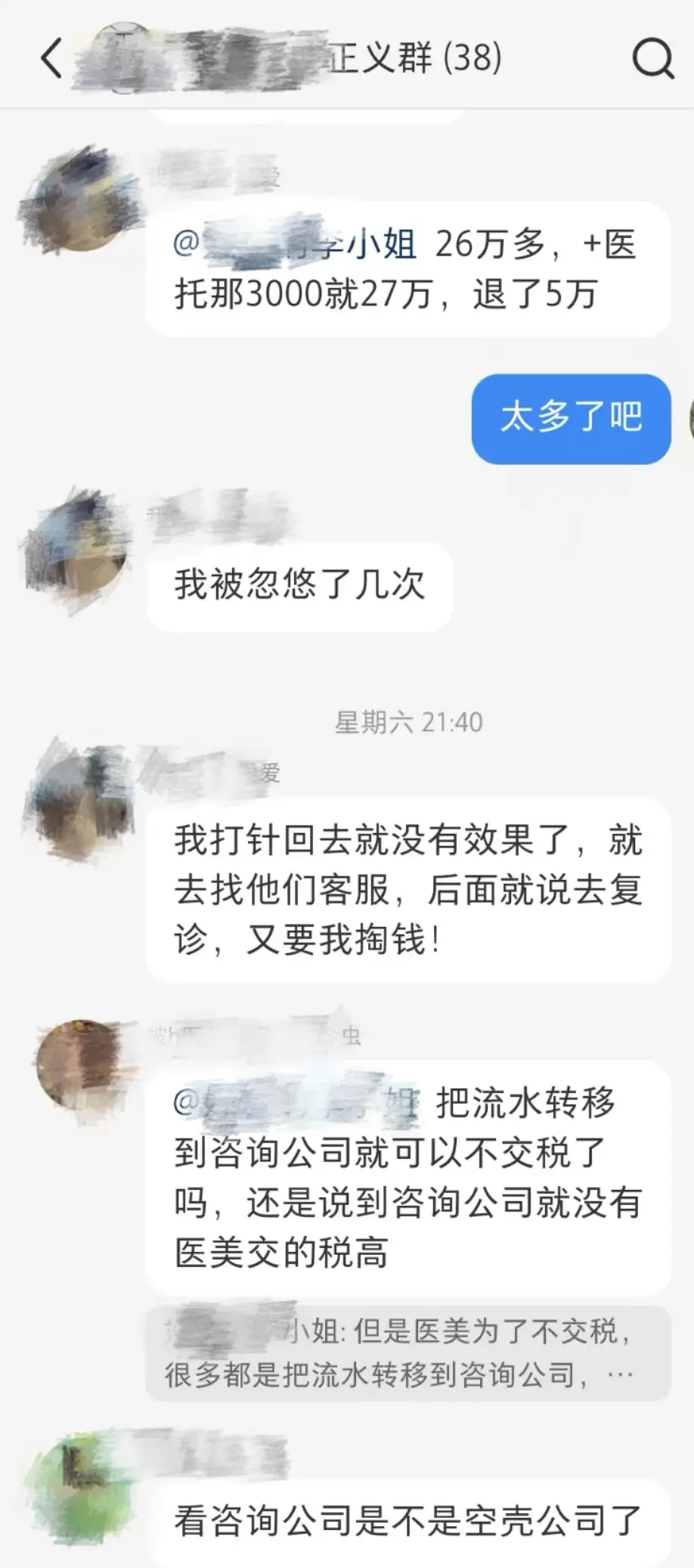

许多顾客起初可能只是进行基本的皮肤护理,却因这种手法被诱导至医疗美容消费,且消费金额颇高。这种行为与美容院员工的利益紧密相连,且有专门的“洗客”人员参与,他们通过多种手段对消费者进行心理诱导,促使他们下单。受害者有的花费数万元,有的甚至高达数十万元。例如,一位来自江西的消费者就透露,她被骗走了30万元,感到十分无助。

消费者的痛苦经历

张女士只是众多受骗者中的一员。她原本计划投入2990元进行项目,却不知为何最终支付了7万元。几个月过去,项目毫无成效,药品信息不明,连合同都没能签署。想要联系复诊医生却无法找到,店员也辞职消失了。她感到自己被欺骗,想要哭泣却无处诉说。类似的情况比比皆是,广西有消费者在半小时内被注射了6针,花费了9万元,竟然也是这种骗局。许多人背负了贷款,却不得不面对毫无效果的医美结果。

顾客对美容院抱有信任,因此放松了警惕,不料却陷入了这样的困境。他们在不知不觉中被慢慢引诱。即便顾客投诉,也面临着诸多困难,并非所有情况都能像某些人那样顺利退款,有些人投诉半年仍无果。张女士现在还在为退款四处奔波,感觉像是求助于无门,无论是向上天呼喊还是向大地求助,都得不到回应。

医美机构的回应

西安美娇医疗美容医院的负责人声明,此事与该院无关,强调该院及涉事医生均具备相应资质。他们表示,款项已直接支付给医生,而医生并未告知医院。但事实真的如此吗?从院长的说法来看,责任似乎全在医生一方。然而,若医院管理无懈可击,为何会出现医生无法联系的情况,消费者又怎能获得应有的售后服务?在其他类似事件中,我们也能看到医美机构互相推卸责任的现象。

医院表示所有投诉正在被处理,但处理方式和效率实在让人难以接受。对医院来说可能只是小事一桩,但对消费者来说,这关乎着几万甚至几十万的辛苦钱,还关乎他们的尊严和健康。

涉事人员的可疑之处

周姐这类人很可能充当了医托。她们为了私利诱骗他人。美容院的工作人员与周姐这类医托合作,实施了一系列诱导。起初可能只是为了个人业绩,最终却导致消费者遭受巨大损失。

医美机构的医生若真的消失无踪,是故意为之还是另有原因?为何有规定却无法遏制此类行为?这些人将消费者的信赖当作谋利的工具。此外,种种迹象显示这可能是一种有组织的活动,从洗客老师到医托,再到美容院员工,整个链条中,消费者最终成了被剥削的对象。

维权的困境与方法

张女士的投诉持续半年未获解决,众多消费者也陷入了类似的维权困境。即便向卫生部门咨询,也难以获得切实可行的办法。部分消费者秉持着社会正义感,期待机构能退还部分款项,但最终仍无回应。在维权过程中,他们遭遇了医美机构的诸多推脱,甚至无法联系到相关负责人。

专业律师提醒,需关注医美机构是否存在违法行为或产品是否存在问题。若医疗机构愿意调解,组织可以介入处理;若不同意,消费者只能通过司法途径。但司法途径对消费者来说成本高昂,而且不少人对法律不熟悉,不知如何启动这一过程。此时,消费者往往感到十分无助。

对消费者的警示

此事提醒我们,医美消费需谨慎。别轻信美容院或他人之言而冲动消费。医美市场复杂,需保持理智。别轻易被他人面部变化所迷惑,那可能只是诱饵。对推荐的项目要自己深入研究。许多人未了解医美实质及项目风险收益便盲目消费。

设想一下,若我们不幸陷入这种医美“拼房”的陷阱,该如何应对这等难题?希望各位能点赞、转发这篇文章,将这些诡计公之于众,帮助更多人免于上当受骗。