《我是刑警》这部作品受到广电总局的大力支持,因此自带了一定的优势。它的首播便赢得了收视率的冠军,表面上看似乎是取得了巨大的成功。然而,在这背后,隐藏着许多值得我们深入思考的问题。

宣发不到位

这部剧魅力非凡,几乎完美重现了上世纪的重大案件。然而,剧方的宣传焦点似乎有些偏颇。他们仅以“第一集下线12人”这类血腥刺激的情节来吸引观众。实际上,剧中关于案件重现的精彩内容远不止这些。比如煤矿抢劫杀人案,提前数月精心策划,作案过程详尽展现。但这些更为精彩的片段并未得到充分宣传,实为遗憾。在如今众多竞争激烈的剧目中,缺乏有效的宣传或许会流失大量观众。

对于这类内容丰富的剧集,我们该如何确定宣传重点,以吸引更多观众的关注?关键在于如何精准定位,让观众对剧集产生兴趣。

案件一一道来

自鹤岗1.28重案以来,剧中接连呈现了多起引人入胜的复杂案件。比如,首案中高所长被害,枪支被夺;接着,煤矿抢劫杀人案中,犯罪经过被细致呈现,四个罪犯早有预谋。田强演员假称外出打工,实则租房藏身,准备作案,每个细节都经过精心安排。在侦破过程中,诸如11号尸体弹道重合等关键破案线索也一一展现。这种详尽且丰富的案件呈现,在其他剧中实属罕见。

这些案件是否都具有那个时期的典型性?观众能否从这些案件中感受到案件侦破的不易?

刑侦群像待塑

这部剧共有三十多集,地点和角色名都是虚构的,但观众能感受到它描绘了“刑侦八虎”的集体形象。于和伟扮演的秦川,似乎就是其中一员。这一点很吸引人,大家都很想看正面刑侦人员形象,以及他们如何通过团队协作一步步破案。这个由性格鲜明人物组成的团队,他们的故事才刚刚展开。

不知道后面剧集中会怎样呈现这个团队之间的默契与矛盾?

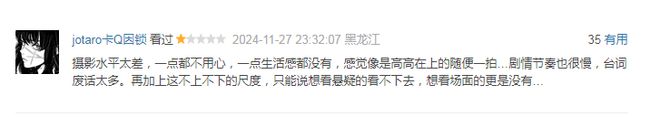

口碑毁誉参半

该剧播出后评价不一。很多人赞赏其案件还原的严谨性,尤其是剧中的痕检、法医和摸排走访等细节,显得非常真实。演员们的表演也颇受好评,即便是马赛克处理也富含深意。然而,也有不少观众给出了负面评价。他们习惯了其他刑侦剧中角色的美化,对于这部剧中刑警的真实状态感到不适应,觉得会议中的空话和摸排不够积极。此外,年轻观众还觉得剧情节奏有些拖沓。

这样的口碑分裂是不是会影响剧集后续的热度?

真实与陈旧

这部剧十分贴近现实,连在职的刑警都对其再现的侦查手法表示认同。然而,它存在一个显著问题——内容过于陈旧。它竭力展现出上世纪的风貌,无论是画面还是叙事都力求体现。但现在的年轻观众更偏爱新颖时尚的视觉体验,这与其审美偏好产生了冲突。这对剧集的观众群体来说,无疑是一个考验。

如何在确保内容真实的前提下,同时迎合年轻观众的审美趣味,这确实是一个迫切需要解决的问题。

目标观众认可即成功

尽管存在不少缺陷,它仍能吸引目标群体,即七十后和八十后观众,这本身就是一种成就。那些在电视前准时观看剧集的人,他们对剧中的案件感同身受,对那些怀旧画面并无反感。没有一部剧能令所有人满意,但只要能锁定核心观众,便已收获颇丰。

那么,大家觉得这部电视剧有哪些地方可以优化,或者哪些方面应该保留不变?欢迎发表评论、点赞和转发。