改编文学作品为影视作品是常见现象,有的作品与原著差异显著,有的则与原著极为相似。这种差异常常引发广泛讨论,也正因此显得格外有趣。

文学作品的影视改编差异

改编文学作品成影视作品时,情况各有不同。有的作品改编后与原著关系不大,比如前面提到的那部作品。而有些作品则几乎完全忠实于原著,画面与原著极为相似。这些不同的改编结果,背后有多种原因。首先是导演对原著的不同解读,其次是市场需求和拍摄成本等实际因素。不同的改编方向,让观众和读者体验到了截然不同的感受。尤其是原著读者在观看改编后的影视剧时,这种差异感尤为突出。

观察这些不同,我们需要从多个视角来分析。这显示了影视作品的丰富性,各种改编能吸引到不同的观众。此外,这也揭示了在文学与影视这两种艺术形态转换过程中,需要权衡的诸多问题。

文学作品中的时代印记

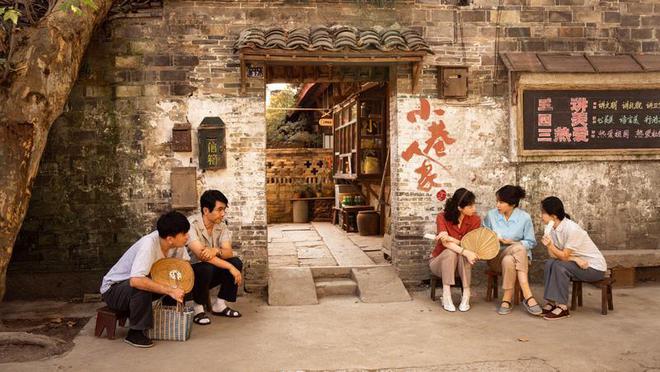

众多文学作品喜欢刻画人物与命运的抗争,以及展现时代的风貌。以《小巷人家》为例,它将家庭生活的点滴与众多时代事件巧妙结合。在20世纪70年代末,单位分配住房、高考恢复、知青回城等事件,都自然而然地融入了故事之中。这些时代背景不仅构成了故事的框架,更是推动情节进展和角色塑造的关键所在。

各个时期,人们的文化观念常被特定事件所塑造。以《小巷人家》里宋莹的求学场景为例,它生动展现了文学如何巧妙地描绘作品对公众思想文化的塑造。这些时代的痕迹,是文学作品中宝贵的财富,它们让读者既能窥见历史,又能反思当下。

作品中的人物命运与人性

在众多文学作品及其影视改编中,人物的命运走向常常吸引人深入探究。以《小巷人家》为例,剧中人物在家庭和社会关系的错综复杂中,命运轨迹显得尤为曲折。庄超英长期受限于自己的观念,直到家人情绪激化,他才逐渐明白事理。而庄筱婷则因父亲的过度孝顺,错失了许多本应拥有的快乐时光。

人物的命运紧密相连于对人性的描绘。作家深刻地描绘了家庭关系中人性的阴暗面和冷漠。这让我们认识到,人应当有为自己发声的勇气,不应总是选择忍让和受欺。在这样的背景下,人物努力追求幸福,这一设定深深触动了读者的内心。

从作品中看幸福追求

故事角色与现实中的人们都视幸福为追求的终极目标。在《小巷人家》这类作品中,尽管每个人都会面临重重挑战,他们依旧勇敢地、不懈地追求幸福。从年初的《繁花》到年末的《小巷人家》,在时代的洪流中,个体们正努力抓住属于自己的幸福。

幸福在这里的定义相当复杂,并不只是物质上的丰富。它涵盖了与伴侣相守、家庭和睦、心理上的满足等多个层面的内容。这种感觉,正如赖声川话剧中的台词所说,命运可能客观存在,但幸福却是主观感受,我们应当主动积极地去追求它。

文学作品影视化后的收获

观看影视作品后,再转向阅读文学作品,能带来别样的感受。这并非只是比较两者的差异,而是更深入地去领会作者在创作时的想法。比如,在看过《小巷人家》等类似影视作品之后,再去阅读原著小说,便能更加细致地体会到作者在刻画人物和构建情节时的用心。

这种感受是其他阅读或观影无法比拟的。它能够深化我们对故事和人物的认识,使我们更深刻地领会作品所蕴含的丰富意蕴,无论是关于时代的变迁还是关于人性的探讨。

时代故事的记忆拼图

日常生活中的点滴细节,在岁月的长河中汇聚,便构成了记忆的碎片。比如,《小巷人家》里的一日三餐、茶余饭后的闲谈,虽然看似普通,却记录了时代变迁的痕迹。将这些琐碎的片段串联起来,便能够反映出时代的变迁。

这种记忆,对于亲身经历过那个时代的人来说,有着深刻的影响;而对于未曾经历过的人来说,同样具有深远的意义。它让人体会到时代的变迁,思考在不同时期人们生活的变化与不变,进而对人生和社会有了更深的理解。

你觉得将文学作品改编成影视作品,更倾向于追求创新还是忠实于原著?这篇文章或许能引起你的共鸣,期待你的点赞与转发。