历史的长河里,粮食的供应与储存始终是国家稳定的关键所在。以唐代的长安城为例,人口众多使得粮食供应面临巨大挑战,清代也同样面临着粮仓管理的难题。这其中蕴含着诸多值得深入研究的课题。

唐代长安城的人口规模

长安城人丁兴旺。资料显示,天宝年间,周边乡村人口已有150万,而长安城内人口则逼近百万。如此庞大的人口,粮食消耗量自是惊人。在当时的技术和农业条件下,维持这样一座大都市,必须有一个完善的粮食保障系统。这样的城市规模,在世界范围内那个时代也是颇为罕见的。

长安城里的居民来自各行各业。既有显赫的官员,也有平凡的百姓。尽管他们在粮食的消耗量和所需品种上可能存在差异,但都离不开持续的粮食供应。

唐代粮仓的类型

唐代粮仓类型繁多。太仓作为都城的主要粮仓,负责为长安百万居民提供粮食。转运仓在粮食的运输和分配中扮演关键角色。军仓专门用于军事用途,常设在军事要地,储存军需粮草。正仓则由地方州县管理,负责当地粮食储备。此外,还有专门的常平仓和义仓。义仓在灾害等紧急情况下提供粮食援助,这反映出唐代对粮仓的规划极具针对性。

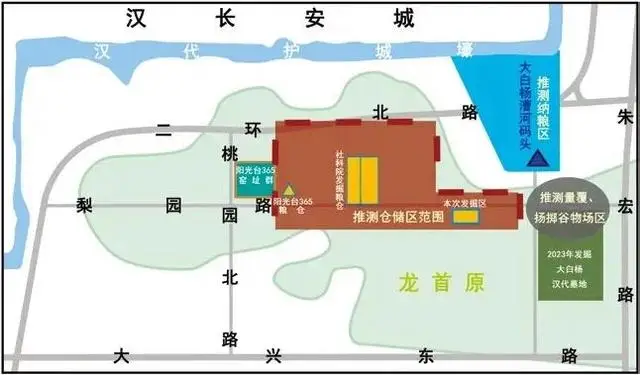

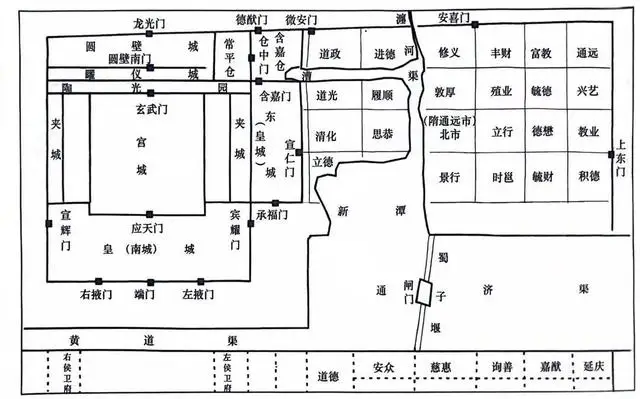

含嘉仓是唐代规模最大的官仓,它坐落在洛阳城宫城的东北角。这个选址借鉴了隋代回洛仓的教训,目的是为了保证在紧急情况下,城内粮食供应的稳定性。

唐代粮仓管理体系

唐代粮仓管理严格细致。中央直接负责转运仓和太仓的管理与监督,司农寺负责相关事务处理。粮食入库出库都必须经过严格审查。官员们共同监督,粮食才能入库。整个过程显示出中央对粮食安全的高度重视。

从体系涵盖的角度来看,它不仅包括中央和地方,还涵盖了官方和民间。这样一个全方位的体系对于稳定粮食价格、确保国家粮食储备至关重要。

清代粮仓管理问题

清朝时期的粮仓管理存在诸多问题。正如《天下粮仓》所揭示,乾隆初期曾遭遇粮食短缺。此外,粮仓管理中亦存在贪污腐败现象,诸如“耕牛跪田”、“阴兵借粮”等事件,这些都暴露了清代粮仓管理体系的不足之处。

康熙四十二年制定了关于州县仓库谷物霉变事件中官员处罚的条例,尽管如此,贪腐等问题的出现仍旧难以完全避免。这种现象与当时官场的风气以及整个社会的环境有着紧密的联系。

与粮食相关的官职历史沿革

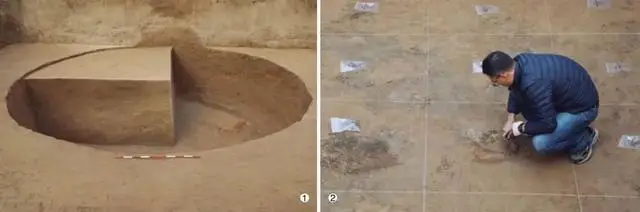

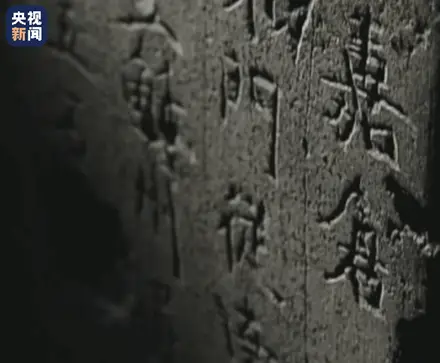

历代王朝设有与粮食有关的官职。比如搜粟都尉,人们普遍认为在西汉武帝时期设立过,后来被废除,但唐代的历史石刻资料表明,唐代依然有此职位,用于应对关中地区的灾后粮食短缺。在西汉时期,韩信就曾担任过搜粟都尉,负责管理军粮生产。同时,汉代的治粟内史则全面负责全国的粮食事务。这些官职的变迁,体现了不同时代对粮食管理重视程度的差异。

各种职位的设立与各个朝代的政治状况、军事要求及社会生产水平紧密相连,目的在于确保粮食的种植、储存与供应。

粮食安全对社会稳定的意义

自古以来,粮食安全便是维持社会稳定的基石。唐朝时,凭借繁复的粮仓系统,长安城得以满足众多居民的食物需求,保持了城市的安宁与兴盛。然而,清朝时期粮仓管理中的腐败等问题暴露出,一旦粮食安全遭遇挑战,便可能触发一系列社会动乱等严重后果。

古代以农为本的社会中,粮食的稳定供应至关重要,它不仅关乎民众的生死存亡,更是国家稳固统治的基础。我们常说“民以食为天”,这句话充分说明了粮食的重要性。亲爱的读者们,你们认为我们今天应该从古代的粮仓管理中汲取哪些经验?欢迎点赞、转发文章,并在评论区分享你们的观点。