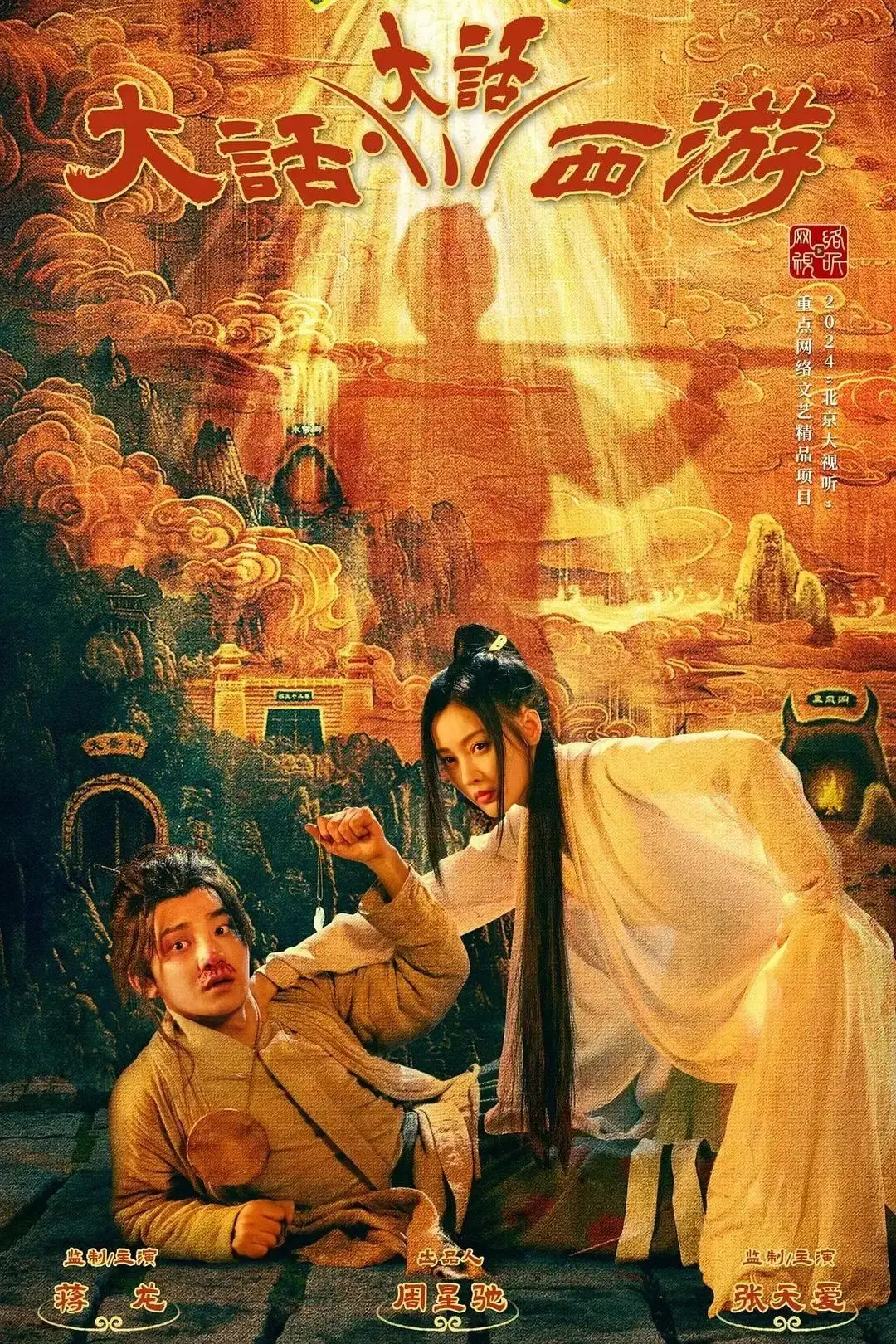

影视圈里,IP改编成短剧成了最近的风向标。然而,《大话·大话西游》这类有着深厚IP底蕴的作品,却并未获得预期的热度,这确实是个值得深思的现象。

长影视剧IP改编短剧兴起

影视剧IP改编成短剧成为一股新潮流,给影视界带来了不少机遇。比如,2023年8月,《黑神话:悟空》引起了广泛关注,其与《大话西游》的创作理念有所关联。短剧的快节奏叙事方式能迅速讲述故事,这种形式与当前快节奏的生活节奏相契合,满足了观众的需求。此外,华策影视与抖音合作的短剧播放量极高,证明了这种形式具有巨大的发展潜力。然而,改编过程同样需要巧妙构思。

改编并非仅仅是照搬,它需要创新精神。举例来说,有些以IP为蓝本的短剧,它们扩展了原故事的背景,赢得了良好的评价和较高的播放量。那些本身就带有流量的长内容IP,例如知名的影视IP,能够为短剧带来关注。由此可以看出,改编在利用流量的同时,还需进行有意义的创作,否则难以持续吸引观众。

大话西游系列多年的热度

《大话西游》一直备受关注。自2014年以来,电影重映了三次,同时衍生出了许多电视剧和其他作品。观众们对它产生了深厚的感情,这感情里还包含了对电影中经典元素解构的认同。每当有新的衍生作品问世,都会引起大家的关注,原因在于故事本身具有独特性。它以大胆的方式拆解并重新构建经典故事,给观众带来了新鲜感。

这种热度虽高,却也带来了压力。衍生作品一旦增多,观众期待值也随之上升。然而,许多后续作品只是贩卖情怀,缺少真正创新。过度利用经典,容易让观众感到审美疲劳,导致后续作品再想重现先前热度变得十分困难。

大话大话西游的先天期待

《大话·大话西游》这部电影,最初受到了很高的期待。大家希望它能带来创新,通过《大话西游》的世界观,探索新的故事。但遗憾的是,影片的表现并不理想。它既没有进行二次解构,也没有继续讲述那些未展现的角色故事。在观众满怀期待的时候,影片并没有达到他们的期望。

主创在考虑创作难度上有所欠缺。尝试对《大话西游》这样的经典文本进行二次创作,本身就是一件极具挑战的事。若未深入理解这一点就进行创作,作品很可能会从高潮跌入低谷。这一点也反映出,对经典作品的二次创作必须保持极大的谨慎。

剧情创意的缺乏

该剧在情节设计上存在不足。尽管创作者尝试引入新意,但整体上并未达到亮点。以《我的归途有风》为例,它之所以能触动人心,是因为其故事核心的创新。相较之下,《大话·大话西游》在这方面未能做到。

剧情上的失利让观众难以接受。观众期待《大话西游》衍生作品能带来新意,但作品未能做到。与其他成功的短剧相比,它们都充分展现了创意,这说明缺乏创新是《大话·大话西游》失败的主要原因。

情怀与创新平衡

光卖情怀不够。《大话西游》之所以成为经典,是因为它有创新精神。如果新作品只是反复强调情怀,那注定会失败。就像有些影视作品只是重复老套路,最后观众都不愿意买账了。

要运用情感共鸣吸引观众,同时也要重视创新。要在原有IP的情感内核上,探索新的创意空间,这是每个IP衍生作品必须面对的挑战。若处理不当,就如同《大话·大话西游》那样,可能会走向失败。

短剧创作的挑战

短剧制作不易。它需要迅速而生动地讲述故事。诸如“九五二七”剧场和“玫瑰故事剧场”这类短剧,各有其独特的主题。要在有限的篇幅内展现一个完整的故事,并非易事。

《大话·大话西游》的失利给创作者敲响了警钟。制作短剧不仅要看重IP的吸引力,还要在故事内容、角色塑造、创意等方面投入心血。这促使我们思考,在资源有限的情况下,创作者应如何提升创作质量。

大家认为,改编自经典IP的短剧在制作过程中有哪些细节需要关注?欢迎各位共同探讨,并请为这篇文章点赞和转发,让更多的人了解短剧制作的辛勤付出。