南亚裔群体中,2型糖尿病的发病率高且发病早,这就像一枚重磅炸弹,在健康界激起了广泛的关注。究竟是什么原因导致这个群体面临如此严峻的糖尿病挑战?这其中必有深层次的原因。

南亚裔糖尿病现状

南亚裔人患2型糖尿病的比例较高。以印度人为例,他们在40岁前被诊断为糖尿病的概率是欧洲人的四倍,这个比例相当高。这说明南亚裔人得糖尿病的年龄普遍较早。另外,南亚裔人在体重指数较低时也容易患病,这与许多其他群体不同。比如,有些南亚裔年轻人虽然看起来并不胖,却可能患上糖尿病。

在南亚裔聚居的地区,不论印度或其他南亚国家,社区里常可见年轻糖尿病患者。这种现象与他们的生活环境及生活方式密切相关,比如饮食习惯倾向于高糖、高脂肪,且运动不足。然而,生活方式并非是影响健康的唯一因素。

遗传学研究的偏向

遗传学领域的研究长期以来存在显著的不平衡现象。目前,研究重点主要集中于欧洲裔人群。观察全球科研趋势,南亚裔人群在遗传学研究中的代表性明显不足。众多研究课题及资金分配上,往往更偏向于欧洲裔人群。

这种倾向严重制约了对南亚人群糖尿病成因的深入了解。若将研究过程比作一场竞赛,南亚人群的起点似乎就落后了。缺乏充足的研究基础,要深入挖掘其糖尿病的病因,特别是遗传因素等,显得尤为困难。

新研究的突破

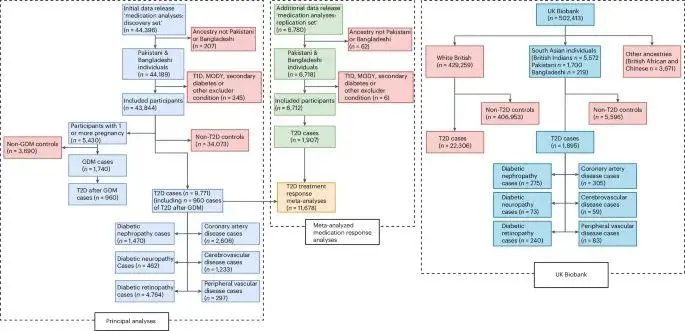

研究覆盖了超过五万名参与者,为糖尿病的研究带来了新的希望。通过对基因组的严格分析,研究揭示了胰岛素不足和脂肪分布异常等特定遗传因素对南亚人群糖尿病的巨大影响。从研究结果中,我们可以明显看出某些遗传因素与糖尿病发病的年龄、体重指数以及并发症风险之间存在着紧密的联系。

研究者通过分析大量数据,逐步筛选出有价值的信息,进而创建了与多种代谢途径相关的多基因评分系统。这一评分系统能够对病情进行更为深入和精确的分析。例如,它能辨别糖尿病的不同类型,并识别出与特定症状相关的遗传成分。这相当于为杂乱无章的线索找到了线索的头绪。

多基因评分的优化

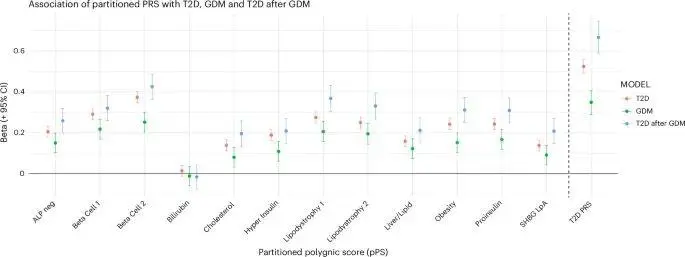

多基因评分虽有一定效用,但问题也不少。它往往难以准确区分糖尿病的不同类型,同时也不易发现与特定症状相关的遗传因素。因此,研究者新开发的评分体系,旨在从更细致的层面来评估遗传负担。

这不仅能更有效地识别各种疾病亚型的风险,对于像2型糖尿病这样复杂且表现型差异大的疾病尤其有帮助。经过调整后,新确立的多基因评分与疾病之间的联系得到了证实。这为糖尿病的早期诊断和个性化预防提供了遗传学的支持。

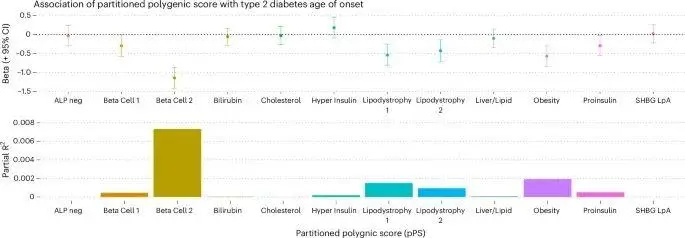

遗传因素与疾病特征关联

研究显示,那些遗传风险较高的个体,患上2型糖尿病的年纪更小,同时他们的体重指数(BMI)也相对较低,这种现象被称作“瘦型糖尿病”。以本次研究中提到的胰岛素缺乏(BetaCell2)和脂肪分布不均(1)这两个生理过程为例,它们的遗传评分与2型糖尿病的发病时间有着密切的联系。

这一研究结果揭示了南亚裔人群即便在低体重指数下也可能患上糖尿病的原因,并为这一群体糖尿病早发风险上升提供了遗传学上的重要证据。这一发现提示我们,在评估南亚裔人群的糖尿病风险时,不能仅以体重指数为依据。

对糖尿病精准治疗的意义

这次研究结果显示,研究南亚裔人群糖尿病的遗传根源极为关键。在糖尿病的精确治疗中,必须考虑南亚裔的遗传特点。不同南亚裔群体间遗传负担差异显著,这种差异不仅影响发病时间,还对糖尿病的形态和并发症产生重大影响。

只有将这些遗传特性全部纳入考量,我们才能达到精确的治疗目的,使治疗方案更加符合个人特点,提高治疗效果。现在,我想请大家思考一下,在推广这种基于遗传因素的糖尿病精确治疗方案时,最大的难题可能是什么?期待大家在评论区分享你们的看法,同时,也欢迎点赞和转发这篇文章。